国字头「应急管理大学(筹)」发源于天水

说明

《天水视窗》 是聚焦甘肃省天水市的地方专栏,持续更新城市历史、地理、考古、非遗、民俗与当代发展等多元信息。部分内容为传说,未经学界考证。

防灾科技学院隶属于中国地震局,是全国仅有的以防灾减灾救灾高等教育为主、学科门类齐全的综合性全日制普通高等学校。前身是1975年在甘肃天水创办的国家地震局天水地震学校;1983年更名为国家地震局地震学校,迁至燕郊;1985年升格为专科院校,更名为地震技术专科学校;1992年更名为防灾技术高等专科学校;2006年升格为本科院校,更名为防灾科技学院。2021年启动应急管理大学筹建工作。

事与迹

| 主体 | 事件 | 地点 |

|---|---|---|

| 天水地震学校 | 1975年创办 | 秦州区马跑泉镇崖湾村 |

天水办学

1975 年,为应对海城、邢台等强震对专业人才的急需,教育部与国家地震局联合下发通知,在“兰州地震大队地震地质队”基础上筹建国家地震局天水地震学校,校址选在甘肃天水县城南 9 km 的黄土丘陵区。学校直属国家地震局,是全国第一所以培养防震减灾技术人才为主的中专。学校便定名为“国家地震局天水地震学校”。校名叫郭沫若题写。

天水地震学校校址选在甘肃省天水县城以东9公里外的山区,该区原属东泉公社崖弯大队。建校初期正值“文革”末期,由于学校地处偏僻,交通不便、信息闭塞,办学条件异常艰苦。

首批(1976):地球物理、地震物探、地震地质 3 个专业,学制 2 年。后续扩展:地磁、地电、重力、地应力测量等 5 个地震观测技术方向,面向全国地震台站定向培养一线测报骨干。

1981 年国家地震局决定外迁。1983 年 7—8 月,教职工自己动手装卸设备,冒着酷暑完成整体搬迁,天水校区使命结束;同年 8 月在河北燕郊开学,更名为国家地震局地震学校,后逐步发展为今天的防灾科技学院。

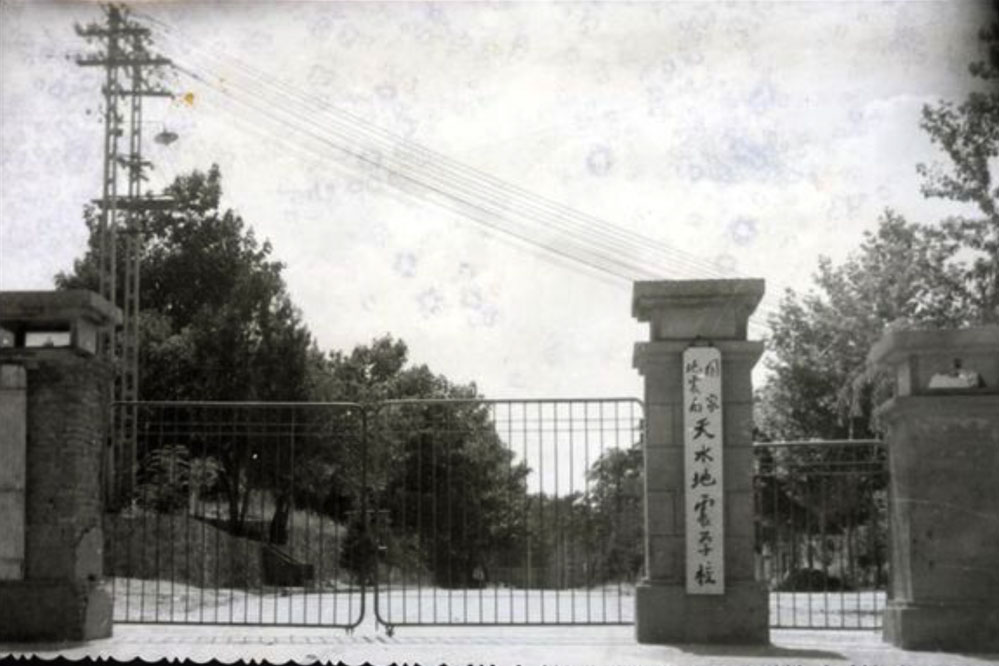

(上图)防灾科技学院始建于1975年其前身是国家地震局天水地震学校故南校区主路被命名为“天水路”对于一届届方仔们来说,天水路是他们踏入校门的第一步,也是他们防灾之路的起点,因此天水路具有特殊的纪念意义。

地址

天水地震学校原校址就在今天甘肃省天水市秦州区马跑泉镇——东泉片区的黄土丘陵上,具体地名是“崖湾大队”(现并入马跑泉镇崖湾村)。

1975年建校时属“天水县东泉公社崖弯大队” , 今天行政区划为秦州区马跑泉镇崖湾村,背靠南岭,前临颍川河河谷。校舍已全部拆除,原址变成梯田式果园与麦地,仅存一段1978年修建的毛石挡墙。村口仍保留“崖湾”地名标识;老校友回访多以此为坐标,再循梯田小径上至台地,凭吊“零公里里程碑” 。

因此,若想去寻访:天水市区乘9路、28路公交到“崖湾”站下车,沿村道北行约500米即可站在当年教学楼背后的山峁上——脚下是麦苗,眼前是颍川河谷。

历史地位

8 年秦陇岁月,共培养中专、在职短训生 800 余名,占全国地震台站 1970—1980 年代新增技术人员的 1/3。首创的“地震观测技术”课程体系和野外实习模式,被后来所有地震院校沿用。留下的“自强不息、艰苦奋斗”天水精神,被写入防灾科技学院校训释义,至今仍是新生入学教育第一课。

参考

- https://mp.weixin.qq.com/s/xstXjtSvunfPmhHDgt-Zug

(完)

更新时间:2025-09-08 20:20:43 标签:天水 大学 学校